現代で響き合う能楽と写真。それは必然たる”共闘”。宝生和英 × 瀬尾浩司対談

- INTERVIEW

「舟よりかっぱと落ち汐の、底の水屑と沈みゆく」

能楽「清経」では、平清経の最期をこのように表現しています。折り重なる現世の絶望から逃れるべく、暗い海へ身を投げた清経。その先に待ち受けていたのは、修羅の苦しみと仏の救いでした。

この生々しくも美しい物語は、能楽の大成者・世阿弥の傑作として現代に語り継がれています。

夜の涼風が秋の訪れを告げる9月24日。宝生流企画公演「夜能 平家物語[清経]」が初日を迎えました。

本公演を企画したのは、室町時代から続くシテ方(※1)の名門・宝生流。プログラムには朗読やトークショーも盛り込み、歴史ある能楽堂に“新しい非日常空間”を作り上げました。

さらにフロアでは、写真家・瀬尾浩司とのコラボレーションも実現。「夜能 平家物語 [清経] × BEYOND PHOTO BY HIROSHI SEO」と題し、写真展を同時開催しています。

今回は宝生和英さん(宝生流二十代宗家/写真左)、瀬尾浩司さん(写真家/写真右)に、能楽と写真のつながりについてお話を伺いました。

−お二人は、瀬尾さんが2019年に発表した「OIEMOTO」シリーズの撮影をきっかけに交流がスタートしたと聞きました。

瀬尾:当時、仕事でとある茶道家の方を撮影させていただく機会がありました。その方をレンズ越しに見つめるうちに、「古くから伝わる伝統的ものなのでに、ものすごく新しい」と感じたんです。

光の見え方や芸術的センス、そして計算し尽くされた美。僕は“その背景にある何か”を追い求め、日本各地の家元を尋ね歩き、写真に収めました。宝生さんともこれをきっかけに出会い、今に至ります。

−今回のコラボレーションに至った経緯を教えてください。

宝生:今年4月に開催された瀬尾さんの写真展「BEYOND-PHOTO BY HIROSHI SEO」に伺いました。その際に「BEYOND」を拝見し、一緒に何かできないかと相談させていただきました。

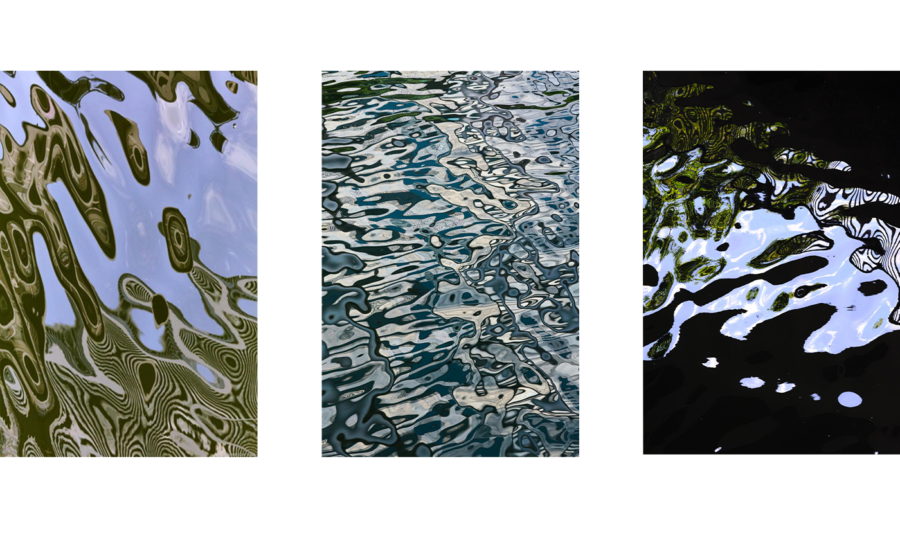

−「清経」と「BEYOND」は、“水”というテーマでつながっていますね。

宝生:もちろん本企画を立ち上げた背景にはそのような理由もあります。しかし、それだけではありません。

一緒に何かする上で最も重要なのは、“能楽との親和性”です。「BEYOND」には、能楽との類似を強く感じました。

宝生:例えば、一般的なエンタメを“火”とすると、能楽は“水”です。“火”はまぶしく燃え、熱を発する。だけど触れることはできない。あくまで一方的に主張する存在であり、周囲の人間は主張をそのまま受け取らざるを得ません。

これに対して“水”は、周りの風景や環境によって変形します。特に水鏡は、そこに映るものの姿かたちによって変化しますから、ひとつとして同じかたちはありません。

能楽は時に自己を映す鏡であり、長い時間を経て変化する存在でもあります。演者や時代、環境が変われば、同じ演目でも全く異なるものになる。それは見る側も同じです。その時々の置かれている状況や感情により、見えるもの、感じるものが違う。明確なかたちのないさまは、まるで“水”のようだな、と。

瀬尾:宝生さんの言葉を借りるなら、写真も同じく“水”ですね。流れゆく水がかたちを保てないのと同様に、写真が切り取る瞬間には一つとして同じものはない。それに完成した作品の受け取り方は、見る側に委ねられます。

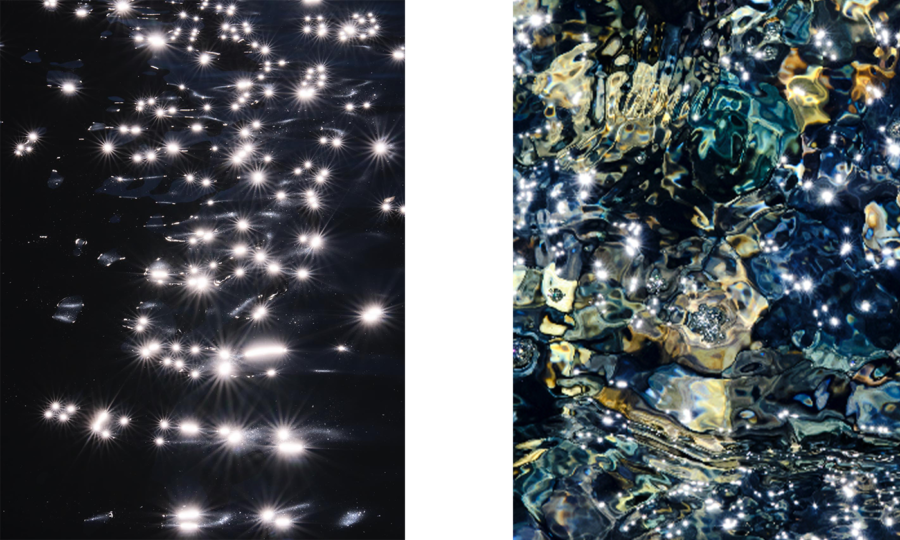

特に「BEYOND」は、無限に反復するイメージを切り取った作品です。同じものが延々と繰り返すように見えて、微妙にかたちを変えていく。それは能楽の在り方ともリンクします。

宝生:そうですね。「BEYOND」には“不変の中の変化”を思わせるビジュアルと、“水”という大きなテーマがあります。これまでも写真と能楽につながりを感じていましたが、「BEYOND」を初めて見たときに、全てのピースがハマったような感覚がありました。

−「BEYOND」は水面を捉えた作品ですが、たしかに見方によって様々なものに見えてきます。

瀬尾:僕はこの作品を《形を「超えた」形であり、時間や現実を「超えた」何か》だと捉えています。例えば「清経」では、水が“死への入り口”として描かれます。しかしその反面、水は“生命の源”でもある。撮影時、“水はこれら相反するものの境界線かもしれない”とも感じましたね。

宝生:「この写真に写っているのは、水?ホタル?それとも銀河?」と、自由に想像して楽しめる作品ですよね。アンビエント・カルチャー(※2)の観点から見ても、「BEYOND」と能楽の結びつきを強く感じました。

−能楽と写真は一見すると斬新な取り合わせですが、実はとても近い存在なんですね。

宝生:そうですね。今回の取り組みを言葉で表現すると“コラボレーション”というよりも“共闘”が近い。同じ定義を持つ者同士、ともに立ち上がるというか。

瀬尾:「互いの道が重なるべくして、重なった」みたいなね(笑)

宝生:そうそう。だから「奇抜×奇抜」ではない(笑) 例えばこの写真たちがもっと過激で、すごく説明的だったら、絶対に合わないんですよ。でも今回は、瀬尾さんの「BEYOND」だからこそ一緒にやる意味がある。

何事にも明確な答えを用意するのが今のエンタメの主流です。特に映像作品は、起承転結がわかりやすい。でも私たちがやっていることは真逆です。明確な答えがない。だからこそ能楽も「BEYOND」も、各々が感じるままに楽しめばいい。もちろんそこには、正解も不正解もありません。

−瀬尾さんは今回の写真展を同時開催するにあたり、新潟県佐渡島で追加撮影を行ったと聞きました。

瀬尾:能楽には約650年もの長い歴史があります。でも僕は現代の能楽しか知らないから、この機会に過去を追いかけたいと考えました。

瀬尾:佐渡は、世阿弥が流刑された地です。そのような背景から、現在も30棟あまりの能舞台が残っています。今回はいくつか能舞台を巡り、撮影をしました。中には扉が完全に開かないほど古い建物もありましたね。

宝生:能舞台とは能楽師にとって、ランドマークでもあり、自分たちの心を可視化した存在でもあります。そのため“能舞台に上がる際は必ず足袋を履く”など、高い敬意を払います。

瀬尾:そうですね。僕も今回の撮影を通して実感しました。能楽の過去を追い、佐渡を訪れ、見つめ合った接点が作品にも表れている。この撮影を通して、能楽とひたすら向き合えたのは、とても大切な時間でしたね。

−アクリル素材やビニールへのプリントなど、写真表現の新しいかたちだと感じました。挑戦した理由は?

瀬尾:写真はこの世に生まれてまだ200年ほど。芸術の分野でも、特に若いジャンルだといえます。だからこそ、自分自身が「写真とはこういうものだ」と決め付けずに、もっと自由にやってみようと思ったんです。

宝生:これは写真の枠組みを超えた素晴らしい作品ですよね。1枚の透明な板に、空間の奥行きと水の質感が生まれている。分厚いアクリルを通して見れば、ものの質量まで感じられることに驚きました。すごい発想です。

−まさに実物を見てこその作品ですね。

宝生:わかります。ぜひ実物を自身の目で見てほしいですね。私は芸術を生業にする者として、見た方に「これは実物を見てこそだ」と感じさせなきゃいけないと思っているんですよ。能楽師が舞う様子を収めた写真を見て、皆が満足するような舞じゃダメだと。「これは実物を見ないとね」と言わせるものでないといけない。

瀬尾:僕もその考えに共感しますね。写真もまさに同じことが言えて、実際に見ていただくと、スケール感だったり、質感だったり、ディテールが伝わります。「写真展」はお客様に実際に見ていただき、声も聞けるので、僕にとってはライブのような感じです。

−宝生さんは昨日行われたオープニングイベントで、デモンストレーションの舞「羽衣」を披露していますね。

瀬尾:昨日のオープニングイベントは招待客のみだったので、僕がいつもお世話になっているファッション業界・デザイン業界などの方々が多くいらっしゃっていましたが、普段から能に興味はあるけれど、実際に見たことはないという方が大半だった。皆さん、とても感動されていて、能を見るきっかけづくりになれたかなと思いました。能楽堂って来るまではやっぱり敷居が高く感じてしまうのですが、一度こういう形でも足を運んでみると、また違う公演も見てみたくなる。本当は誰にでも開かれた場所なんですよね。そう言えば、昨日初めて「羽衣」を見た方から面白い感想が届きました。

−どんな感想が寄せられたんですか?

瀬尾:「サウナに入ったあとみたいな感じだった」と(笑) 蒸し暑いサウナを出て、水風呂に浸かり、水から上がってぼーっとしている時のような解放感があったと言っていました。この人は能楽といい出会い方をしたんだな、って思いましたね。それから「能楽には何か心理的な効能があるのかもしれないな」とも。

宝生:それは“時間の概念”によるものだと思うんですよ。一般的なエンタメには、時間を忘れさせる効果があります。「そのひとときは嫌なことを忘れよう」と、リフレッシュ目的で楽しむ方もいる。

逆に能楽は、時間を長く感じさせます。実はこれってすごく大切なことだと思うんです。ゆっくりとした時間が流れる能楽堂は、新たな発見ができる場所です。それは能楽に対してではありません。自分の心の奥底に眠っていたもの、言うなれば全く個人的な感情です。

−面白いですね。目の前の能楽と向き合っているはずなのに、いつの間にか矢印は自分の内面に向いている。

宝生:ストレス社会のいま、人々はリラックスしながら自分と向き合う時間を求めています。そんなときは、ぜひ能楽を見にきてほしい。能楽はチルアウトにも、ライフハックにもなりえますから。

瀬尾:能楽堂の外は、言葉で説明しなきゃならないことで溢れていますもんね。でも能舞台の前では、“言語化”も“数値化”も必要ない。さらには能楽師の動きを解釈したり、話の意味を考えたりする必要もありません。ただそこに座り、見つめていればいい。僕もそんな気持ちでファインダーを覗いていました。

−最後に、Blazevy読者へメッセージをお願いします。

瀬尾:今回、夜能『清経』と写真『BEYOND』とのセッションにあたり、水面の風景と生と死の関連性について改めて考えさせられました。水に囲まれた島・日本では、古来から水辺は生と死の境界線のモチーフとして描かれてきましたが、それは単に水面自体が生と死の境界線であるという意味ではなく、“死んだ瞬間の中からまた生まれる”という「無限的反復」こそが、水面の風景と生と死の関連性ではないかと思います。そのすべてを渾然一体となす姿を知覚し、息を吸い、ととのえること。それは、能を鑑賞する行為にとても近く、能とは水に囲まれた島国の中で生まれた僕達の、心をととのえる芸術なのではないかと感じました。是非、この機会に能と写真のコラボレーションを楽しんでいただけたらと思います。

宝生:能楽には長い歴史があります。「伝統芸能=格式高い」と思われがちかもしれない。でも本企画は、今までの自分たちの価値観とは全く異なるものとして捉えてほしいですね。「BEYOND」や朗読との融合により、皆さんに新しい能楽体験をお届けします。きっと無二の解放感を体感していただけると思いますよ。

※1 能楽の諸役のうち、主演などを勤める能楽師たちの流派

※2 環境音楽の提唱者ブライアン・イーノによる音楽やカルチャーの定義。作品そのものに明確な答えやメッセージ性を持たないのが特徴。

(了)

取材/文:佐藤優奈

9/24-11/26 「夜能 平家物語 [清経] × BEYOND PHOTO BY HIROSHI SEO」

公益社団法人宝生会

HIROSHI SEO / PHOTOGRAPHER

「夜能 平家物語[清経]」チケット

![能とアートに触れる秋 夜能 平家物語 [清経] × BEYOND PHOTO BY HIROSHI SEO 開催](https://blazevy.com/wp22/wp-content/uploads/2021/09/名称未設定-1-43-780x780.png)