コロナが映画業界にもたらしたもの ~90年代リバイバルとmid90s~

はじめに

もしも自分が明日死んだら、というようなことを最近しきりに考える。

もしも自分が明日死ぬとしたら、今日は誰と出会い、何を話そうか。どこへ行き、何をしようか。日々の瞬間瞬間、己に問うてみる。こんなおかしな癖が身についてしまったのも、昨今のコロナウイルスの蔓延、ロシアのウクライナ侵攻など、激変する世界情勢から「意図せず」受け取ったものが大きい。自分たちが普段当たり前だと思っている日常は、ふとしたはずみで、次の瞬間には消えてなくなってしまうかもしれない。そう切に実感した。映画は日々時代のうねりに大きく影響を受けてきたし、その時代に生まれる限り作品の受ける影響は逃れられない。

コロナがあーだこーだなんて、口に出すのも無粋だと思うが、その時代を象徴しうるものはいつだって「みんなが当たり前と感じながらも、敢えて口に出さないようなこと」なのだ。

そういうわけで、コロナの蔓延とそれによって映画にもたらされた変容、90年代リバイバルの流れと映画『mid90s』について順を追って紹介していこうと思う。

コロナの蔓延

コロナの蔓延によって、私たちの生活は大きく変わった。

具体的にはマスクの着用、アルコール消毒やワクチン接種の義務化(*具体的に制度化された義務ではないが、通常の生活を送るという意味では日本において義務と呼んでいいだろう)、リモートワーク、飲食店の閉業などである。

それらによって人と人とのふれあいが大きく減った。また対面での会合が減った分余暇が生まれ、YouTubeやSNSの閲覧が大きく伸びた。

最近の私たちの生活はハリがない。なんだか上滑りな感じがする。人と会わなくても毎日が流れるように完結してしまう。それに対して面白みを感じない人は少なくない。

映画のつくり手が直面した課題

コロナの蔓延によって、映画のつくり手が直面した課題は大きく分けて3点。これはつくり手のひとりとして私も日々痛感していることだ。

①ドラマが生まれにくい

人と人との交流が減ったことで、日常にドラマが生まれにくくなった。人と人がどこかで出会い、話したり、何かを一緒にやったり、笑ったり泣いたりすること、場所や人間関係の変化によってドラマが生まれるからだ。これはスマホ台頭前後でも良く言われていたことのように思うが、家に居て、すべてネットで完結するようになったいま、スマホをみながらひとりでニヤニヤしていてもドラマは生まれないだろう。

②映像として面白くない

マスクを着用すると、誰もが目の上からしか顔を認識できない。人間の表情が見えないものは、何を考えているか伝わりづらいし、単純に声も聞こえにくい。カメラを通して見たビジュアルは最悪である。マスクは映画にとって大敵なのだ。もっと言うと、場所の移動や、近しい関係にあるものとの間だけマスクを外す感じ、店に入るときにいちいちアルコール消毒する感じ。日常に余計な動作が生まれたが、それらは特に意味を付与しない限り、風呂や歯磨き、家を出る時に靴を履く動作同様、映画においては省かれることの多いルーティーンである。それらはマスクを取り扱う限り、どうしてもついて回るものだ。

③現代を描く必要性

ここまで読んでいただいた方には分かるように、コロナ渦を描こうと思うと「映画という物語の外」でついて回るものがどうしても多くなってしまう。だとしたら、そもそも現代を描く必要があるのか?という根源的な問いにつくり手は直面することになる。

それではこれらの課題を踏まえて現代の映画がどう変化しつつあるか次項で説明しようと思う。

フィクション映画は現代を描かないことで現代を浮かび上がらせるようになる。

結果からいうと、世界のメインストリームは現代を直接描くことを放棄してしまった。現在そして今後のフィクション映画の流れとして、物語の題材は二極化していくように思われる。

A、「未来や架空の時代」を題材にする

すべてを想像の世界に仮託した映画というもの。未来や架空の時代を題材にすることで、現代を描く必要がなくなる。さらに現代の構造と相似性を持たせることによって、現代を風刺することができる。

B、具体的な過去の「ある時代」を題材にする

特定の人物やその時代を映し出した映画というもの。過去の時代を題材にすることで、現代を描く必要がなくなる。また具体的なとある時代を描写することでのリアリティが生まれる。さらにその時代を経験した人のノスタルジー的ニーズを満たすことができる。

このように、フィクション映画は現代を描かないことによって現代を浮かび上がらせるという手法を確立した。Aの場合は風刺された現代を感じることができ、Bの場合は過去を考えるわけなので、必然的に現代を意識せざるを得ない。逆に、現代をそのまま描く方法など存在するのだろうか?それは言わずもがな、フィクションを超えて、ドキュメンタリーの分野で果たされるものだと思っている。

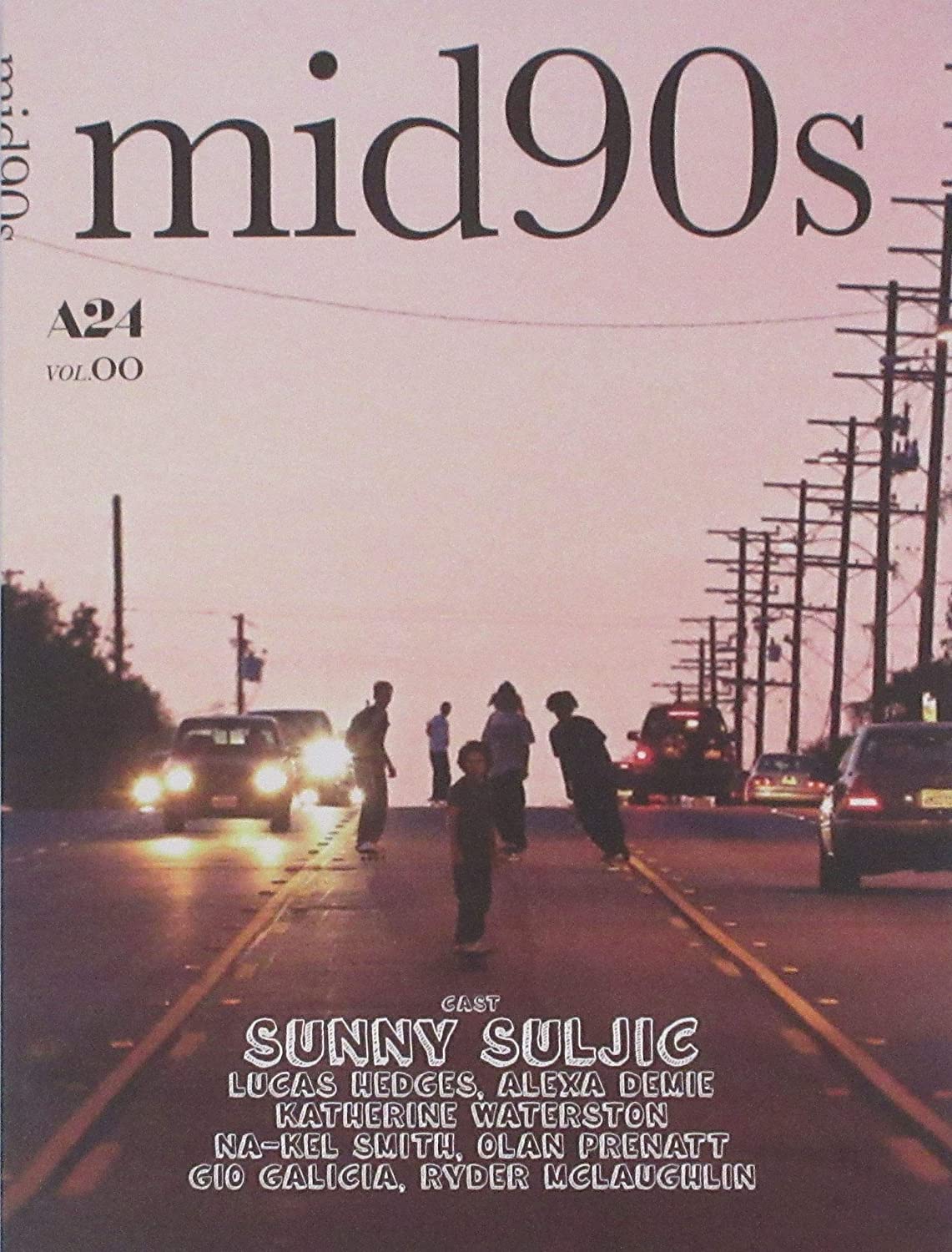

さて、このような中で「過去のある時代(B)」の文脈に乗って出てきた映画が『mid90s』である。

90年代リバイバルと『mid90s』

昨今の世界の大きな流れとして、90年代リバイバルブームがあげられる。1990年代に流行したものを再び現代の技術でリメイクするというものである。映画と言うジャンルに限らず、90年代リバイバルの流れはさまざまな側面でみられる。日本のカルチャーで見ても、ホビーでは遊戯王やポケモンカード、ベイブレードの大人向け販売(*数年前と比べてカード一枚の値段が二桁増えている。遊戯王好きにとって「遊戯王は株」らしい)、大人向けポケモン映画、おジャ魔女ドレミ、高橋留美子作品のリメイクアニメ、ジャンプの名作漫画の再アニメ化など枚挙にいとまがない。

ある種、現代日本映画に流行している『エモい』というブームも、90年代トレンディドラマの焼き直しと言い換えることができる。すれ違いのシチュエーションあるあるや恋愛模様の機微などは、過去の日本のトレンディドラマでやり尽くされた手法の現代風リメイクである。

世界でも同様に90年代リバイバルの流れが来ていて、その最たるもののひとつに『mid90s』を挙げることができる。『mid90s』は中産白人階級に生まれた主人公が、貧困黒人階級の友人たちとの出会いによってストリートカルチャーを知っていくというあらすじである。

出てくるモチーフとして、「ストリートファイター」「カセットテープ」「スーパーファミコン」など90年代を色どったカルチャーが目白押しである。

ここだけでも、物語の魅力に、カルチャーという別の魅力が乗っかってくる。ファミコンで遊んだ想い出のあるひとや、頑張ってラジカセでカセットテープにラジオを録音していた世代は「想い出補正」が発動してより作品に愛着が湧くようになっている。

SNSの発展した現代において、「まだSNSではバズったことが少ないけれど、その当時は一世を風靡したもの」というのは、ある意味ブルーオーシャンなのである。そして現在の日本のメインカルチャー、すなわち元々サブカルチャーと呼ばれていたアニメ、ゲームなどが盛んだったのが90年代なのだ(宮崎駿、今敏、庵野秀明、初代ゲームボーイやファミコンは90年代が全盛)。

時代性の定義

よく流行の映画に言われることが「時代に乗っている」という評価である。時代に乗る、すなわち「時代性の定義」とは一体どういうことを差すのだろう。何となく雰囲気とか、流行とかで片付けられてしまう「時代性」を定義してみると、

①その時代そのときだけの空気感がある

②現代の波(ブーム)に乗っている

を合わせたふたつが、本当の意味での「時代性」であろうと考えられる。そして『mid90s』は、90年代カルチャーに惜しみないリスペクトを捧げながら(①)、90年代リバイバルの旗手として現代に生まれた(②)という点で、ほんとうの意味で時代性に乗っているのである。

またその時代性に自覚的かどうかも作品それ自体のクオリティに直結してくるように思う。もう一度言う。そこに、自覚的で、あるかどうか。人間の意識は恐ろしくて、「気遣い」でも「悪気」でも、意図して出せるほうが強いように思われる。自覚のあるほうがその特性が優位に出る、というのは人間の本質である。映画『mid90s』を私がこんなに推すのも、本当の意味での時代性を知った上で、そこに自覚的に製作されているからこそなのである。

言い換えると、「狙ってブームをつくることに成功している」とでも言えよう。制作会社の「A24」というスタジオは、アメリカのインディペンデント系スタジオの中でも最先端を走っている。『ムーンライト』『ミッドサマー』『レディバード』『ストーリーオブマイライフ』『ホットサマーナイツ』『ルーム』『20センチュリーウーマン』最近だと『C`MON C`MON』など、海外映画をみている人なら一度は耳にしたことのあるタイトル……これらすべて、A24作品である。

まとめ

映画『mid90s』も制作スタジオのA24の作品群も、おすすめしすぎてもし足りないくらいだ。是非チェックして欲しい。映画『mid90s』はフィクション映画として90年代ストリートカルチャーを扱ったが、本作の礎になったと思われるドキュメンタリー映画『行き止まりの世界に生まれて』も強くおすすめする。二作品にはテーマの一致が見られる。ここまで長きにわたり書かせていただいた「コロナが映画業界にもたらしたもの~90年代リバイバルとmid90s~」を通して、少しでもつくり手を取り巻く状況について知ってもらえたら幸いである。つくり手にも映画フリークにも、いままさにこの瞬間届いて欲しいと切に願っている。

記事一覧へ

People

木島悠翔(きしまゆうと)1995年7月28日生まれ。同志社大学を卒業後、上京。法政大学院の創作科で物語論を学び、フリーで映画の脚本や監督を行う。2019年初短編『さよならは聞き足りない』がながおかインディーズムービーコンペティションで脚本賞、ハンブルク日本映画祭に招待上映。2021年短編二作目『LIFE IS STAIRS』が八王子映画祭に企画選出され制作。同郷の永岡俊幸監督の初長編『クレマチスの窓辺』では共同脚本を手掛ける。